artigo de Sofia Batalha

Seres Primevos

Legado de sabedoria Eco-Mitológica

11 MIN DE LEITURA | Revista 57

Ecologia Mítica dos Monstros

7 de Março 2025 - 19h30 - 21h00

A Revista Vento e Água convida-te para mais um Chá de Urtigas ancorado por Telma Laurentino e Sofia Batalha. Telma Laurentino escreve a coluna Entrelaçamentos Inegáveis, e encontras os vários artigos de Sofia Batalha aqui.

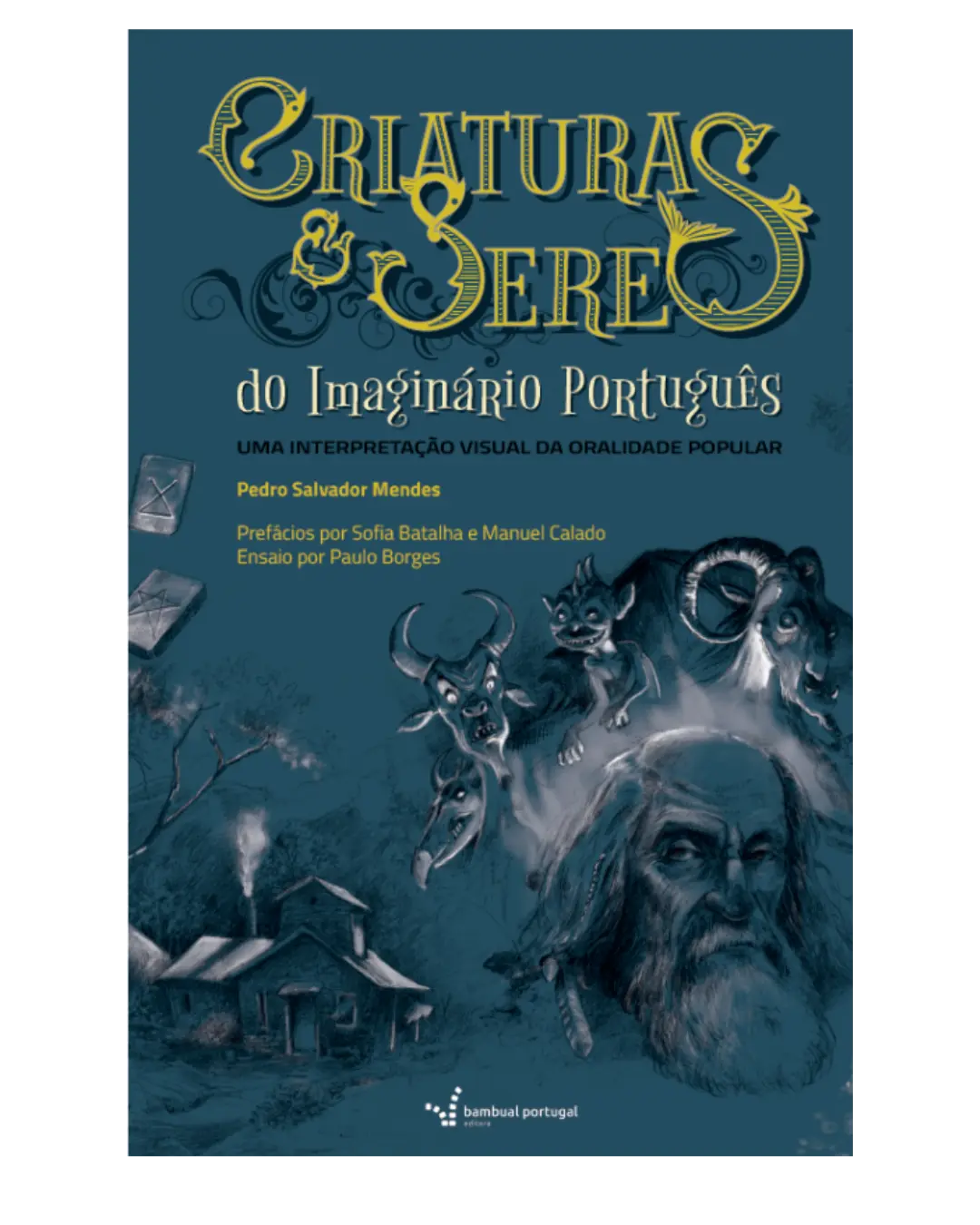

{o que se segue é o prefácio que escrevi para o livro acima}

Estes são seres híbridos e zoomorfos, ainda hoje encontrados nos limiares do tempo e dos lugares. Passam fugazmente nos cantos da visão periférica, deixando-nos com pele de galinha, sussurram como o vento e invadem os nossos sonhos. Sem que os vejamos concretamente, sem que os possamos medir, pesar ou quantificar. Podemos ter ouvido os seus contos e lendas à lareira em casa da avó, ou debaixo das estrelas naquelas férias de verão. Ou ainda podemos ter visto a Velha Lavadeira numa noite de lua cheia, ou escutado a Maria gancha no fundo do poço no solstício de verão. Estes Seres Primevos, que emanam de lugares concretos, ainda vivem nos recônditos da nossa psique colectiva, fazendo parte de uma sintaxe de “ser mundo” muito diferente da que validamos e permitimos hoje em dia. Nem melhor, nem pior, simplesmente diferente, a linguagem do mistério, das metáforas e dos mitos. Esta linguagem faz parte da ancestral prática de “conhecer pela narrativa,” passando oralmente conhecimento e sabedoria ao longo de gerações, em contos, mitos e lendas que contêm lições, recomendações, observações, advertências, memórias, instruções e experiências de como melhor viver em determinado lugar. Não apenas de um ponto de vista humano, funcional ou moral, mas também identitário, de pertença, ecológico e comunitário.

Engane-se, pois, quem acha que são só histórias para assustar ou maravilhar as crianças. Sempre foram muito mais do isso. A antropóloga Jenny Blain abre a crítica à limitação da percepção moderna destes Seres Primevos apenas como filamentos de imaginação individual e não agentes externos eco-sistémicos. A autora reclama que estes seres sempre existiram para além do reducionismo, individualização e limitação psicológica dos discursos académicos ou do eu uno e racional.

O legado milenar destes seres zoomórficos provém do “tempo em que os animais falavam” e, esta aparente simples frase, desconcerta-nos de tal forma que lhe atribuímos automaticamente o rótulo de fantasia infantil, uma ilusão inferior, mentira menor ou um fraco engano – “Basta crescer para os factos e sair dessa deturpação da realidade quantificável e material.” E é aqui que nos cortamos da multiplicidade das coisas, pois o nosso perverso sentido de utilidade moderno é demasiado superficial, separado que está da observação complexa dos lugares vivos. O “tempo em que os animais falavam” reporta no nosso caso ao passado, em que as comunidades humanas não estavam ainda fechadas no seu antropocentrismo patológico, mas faziam realmente parte da paisagem, numa vivência íntima e integrada de múltiplas inteligências e de diálogos em variadas linguagens, abrindo a inevitável e natural possibilidade de dialogar com os animais, mas também com as águas, os rochedos ou as flores.

Este complexo território vivo era tão monstruoso como nutridor. Tão desafiante como inspirador. Um território que se desdobra em mitos e histórias, em legados e canções.

Acontece que esta relação de diálogo multidirecional com o território está muito longe da nossa vivência diária actual, ecoando em cada um de nós como uma profunda amnésia da simbiose da vida. O antropocentrismo e o individualismo entrelaçam-se na dificuldade de relação. Antropocentrismo significa literalmente centrado no ser-humano, sendo a crença moral de que só o ser humano possui valor intrínseco (e claro, só certos seres humanos, não todos). Este conceito de centralidade hierárquica do ser-humano é seco e asséptico, deixando-nos bastante solitários no topo da escada da vida. Sentados num excepcional trono dourado, com um mundo mudo e inerte aos nossos pés, os Seres Primevos que antes povoavam a cartografia mítica amordaçados e silenciados. Na verdade, este é um conceito inerente à civilização ocidental que evita e violenta a relação com o mais-que-humano, oculta a senciência da própria vida e recusa qualquer possibilidade de simbiose, pois apenas se baseia no controle, extração de recursos e domesticação. Segundo esta lente instrumental o mundo foi feito para os humanos, o que nos leva a negligenciar e negar todas as outras formas de vida.

Por outro lado, temos o individualismo, que, tal como a cultura ocidental moderna, enfatiza atributos como a singularidade ou individualidade, os objectivos pessoais, a independência, a autossuficiência e a privacidade. Segundo esta lente cultural, o individualismo tende a ser romantizado e confundido com individuação ou com cuidar de si próprio (obliterando a importância do cuidado comunitário). Nestas culturas modernas, o hábito ou princípio de ser independente e autossuficiente assenta na crença de que cada pessoa é única e que se deve comportar segundo os seus próprios interesses e preferências pessoais e de forma independente. Esta lente nega a nossa base mamífera e gregária, pois sempre pertencemos a grupos, nunca “fomos” sozinhos. Obliterando também todo o tipo de relação afectiva ou “não” racional. O trauma do individualismo é a negação da responsabilidade madura e da simbiose, pois nunca estamos fora dos nossos múltiplos contextos, e a nossa identidade é sempre relacional (e mais-que-humana).

O individualismo tem uma profunda carência de interligação, conexão e relação. É preciso notar o medo cultural criado nos indivíduos, dos processos relacionais simbióticos dissolverem ou fragmentarem a sua frágil identidade, ou individualidade. O temor de serem engolidos e neutralizados como indivíduos únicos que são. O pânico e profunda amnésia de porosamente pertencerem a comunidades eco-sistémicas mais-que-humanas, a invalidação dos territórios míticos que nos envolvem. O pavor de deixarem de ser eles próprios (o que quer que isso queira dizer). A questão é que nunca deixamos de ser únicos, mas devemos maturar para além dos interesses próprios e das preferências pessoais e independentes. Somos, sempre fomos, entrelaçadamente responsáveis uns pelos outros.

Pelo antropocentrismo e individualismo vemos infantilizadas e negadas possibilidades de ligação e validação a reacções emocionais relativas às relações com o território. Como a humilhação, o envergonhar ou o negar, de que possam ser despoletados em nós, emoções de luto profundo, trauma, stress pós-traumático ou ansiedade por alterações violentas no território – seja por eventos catastróficos naturais, seja por ações de “progresso” humano, ou ambos. Facilmente somos violentamente envergonhados porque chorámos ao ver as árvores queimadas, ou negligenciados quando ficamos ansiosos todos os verões, porque tudo pode ser queimado de novo. Os Lugares, como paradoxais que são, podem ancorar uma série de catalisadores de angústia e dor, assim como serem chão nutritivo de regeneração e relação.

Aqui no ocidente, a longa história de domesticação humana, acompanhada pela dissociação da promessa da transcendência divina, fez-nos esquecer e desaprender profundamente as ‘nuances’ da relação com os Lugares e os seus habitantes míticos. Deixamos de ser guardiões, para ser usurpadores medrosos e irresponsáveis. Esta amnésia profunda também é trauma que nos enforma hoje, um desprezo e alheamento da intimidade e reciprocidade a favor da resposta limitada do medo e controle. O alheamento e dissociação possibilitados pelas crenças antropocêntricas e individualistas que nos enformam, tornam muito desafiante o voltar a uma teia responsável de relações mais-que-humanas. Pois, esta alienação e amnésia, é reiterada diariamente, vivendo nos recônditos da forma como nos movemos culturalmente, e mesmo no nosso metabolismo, ou seja, nas reações e respostas neuro-químicas e hormonais. Não é apenas uma questão de escolha cognitiva, de decidir que “não seremos mais antropocêntricos ou individualistas”, embora possamos diariamente desinvestir deste tipo de comportamentos e crenças. Podemos abrir-nos a criar amizade com uma árvore, com um troço de um rio ou com uma pedra, a forjar relações com os seres do lugar. Sim.. é tão banal como difícil, pois ninguém nos vai agradecer ou valorizar por isso, não seremos especialistas ou peritos de nada. Apenas nos disponibilizamos a cultivar relações em carinho e responsabilidade. E talvez, lentamente, consigamos assumir o quão longe temos estado.

Para de novo tocarmos no território mítico e nos fios vivos e expressivos destas antigas entidades eco-sistémicas temos de nos abrir a muitas vozes, incorporando a imaginação, a devoção, o ritual e a fabulação. É uma prática mitopoética que enlaça ecos, sussurros e fios esgaçados para além dos factos lineares ou secos. Tanto evoca, fecundando a imaginação, relembrando e chamando à presença outras camadas de ser. Como invoca, pedindo auxílio ou proteção, suplicando testemunho de diversas realidades e seres eco-mitológicos.

A renovação das possibilidades de escuta e remembramento destes Seres Primevos não pretende alcançar verdades comprováveis cientificamente, mas sim dançar reflexivamente com as diversas melodias quiméricas da fantasia, da poesia, do sonho e da ficção, que se abrem como portais a partir dos fragmentos dos factos da investigação. Abre-nos à revelação, nos sopros e epifanias que confessam a complexidade e paradoxo das coisas. Seguimos rigorosamente os fios rizomáticos que se desdobram debaixo do chão da nossa psique moderna/ocidental – vestígios de outras formas de caminhar e criar mundo, múltiplas viagens sensoriais de reencontro e entrelaçamento entre histórias, factos, metáforas e ligações improváveis.

Abrimo-nos aos fenómenos relacionais entre a ecologia somática e a mais-que-humana, numa proposta sempre inter e transdisciplinar, não asséptica ou limitada, mas num activismo de incorporação social, ecológico, comunitário e contextual. Este religar reconhece a agência e senciência dos contextos não só intra-psíquicos, mas relacionais, míticos e ecológicos; incorporando a vastidão de seres e consciências mais-que-humanas.

O remembrar a presença destes Seres Primevos, codificados em fragmentos de contos populares, assenta nas premissas do afecto, da partilha e da pertença. Esta é uma proposta de mudança de cosmovisão, para nos movermos além do antropocentrismo. A potência do afecto está enraizada na pluralidade e ecologia de saberes, assim como na constante auto-reflexão crítica, recriando um imaginário colectivo e orgânico. É um processo vivo e plural que se propõe trabalhar com o relacional, com as percepções de poder e a construção da realidade. Uma prática mitopoética que nos liberta do profundo condicionamento e aprisionamento ontológico em que vivemos.

Estes Seres Primevos, recriados pela imaginação humana, em profunda relação com o mais-que-humano, não surgem por geração espontânea em psiques e corpos separados do seu contexto, seja do território, topografia ou ecologia, mas carregam linhas de relação profunda com os lugares que ocupam, em diversas e múltiplas camadas – o que chamo eco-mitologia e sabedoria eco-sistémica.

A sabedoria eco-sistémica é visceral e experiencial, advindo da presença integrada das nossas múltiplas inteligências, é animista, intergeracional, comunitária e contextual, ou seja, é recolhida e experimentada ao longo de gerações de corpos no lugar. É recíproca, reclamando o lugar da relação e não do controle. A sabedoria eco-sistémica é rítmica, responsiva e sazonal, fala de detectar e conhecer os múltiplos padrões e ciclos de determinado lugar, todos semelhantes e todos singulares e únicos. A sabedoria eco-sistémica não é apenas binária, mas fractal, desdobrando-se e recolhendo-se, acolhendo os detalhes e as vastas mutações, incorporando seres híbridos e selvagens. A sabedoria eco-sistémica é transdisciplinar, experimentando conhecimento geológico, meteorológico, topográfico, herbal e animal, mas também prático, somático, emocional, simbólico, ritual e espiritual. Conhecimento esse codificado em metáforas, mitos, lendas, contos e cantos, rimas, danças e adágios.

Por seu lado a Eco-Mitologia, é o cesto da percepção da sabedoria eco-sistémica, o tear onde as suas linhas se tecem, e fala do entrelaçamento essencial entre Ecologia e Mitologia. A Ecologia como os conjuntos interdependentes, simbióticos e dinâmicos dos múltiplos sistemas vivos que nos dão vida — das paisagens aos animais, passando pela meteorologia aos ciclos. A Mitologia como as linhas matriz — codificações oníricas, simbólicas e metafóricas — das histórias ancoradas pelo corpo, através do mais-que-humano e dos lugares.

Ora, para podermos tocar e recordar o real valor do legado destes Seres Primevos temos de viajar no tempo, comprometendo-nos em assumir o que não sabemos, nem nunca vamos saber, no entanto, tocando em memórias dos ossos, aquelas que nos fazem vibrar por dentro. Recuemos então até ao período mesolítico, entre os 13mil até aos 10mil anos atrás, uma fase de transição entre a cosmovisão do paleolítico e as novas tecnologias do neolítico. Abrimos espaço a considerar que nesta altura estariam ainda vivas neste território ontologias e metafísicas (as lentes/paradigmas/conceitos de relação entre os seres humanos e a realidade), animistas. O animismo, cuja etimologia vem de animus, que significa “alma, vida”, atribui consciência e poder de gerar significados, sonhos, símbolos e histórias a todas as entidades e seres de um ecossistema, visíveis ou invisíveis. Quer isto dizer que, segundo a lente animista, os animais conseguem gerar histórias e narrativas, assim como o vento, os rios, as árvores, as montanhas ou as pedras. Animismo é um termo genérico, usado e gerado pela linguagem da cultura ocidental (e, portanto, não é um termo neutro, estando cheio das crenças da cultura que o gerou), para categorizar diversos sistemas de crenças de povos nativos. Povos que vivem em constante simbiose e diálogo directo com as paisagens e seres que nelas habitam, através rituais, cerimónias, sonhos ou mesmo no prosaico dia-a-dia. A sua cosmovisão inclui a pertença radical a um complexo e animado mundo de parentesco, tão diverso como os territórios que habitam, desde o Ártico, à Amazónia, passando pelo vasto e diverso continente Africano ou a Oceânia.

Notemos como, a nossa limitada e antropocêntrica psique moderna se contorce ao ler estas premissas, conferindo-lhe de imediato classificações como imaturo, passado, simplório, ignorante ou supersticioso. De facto, podemos polarizar-nos entre duas visões: o violento primitivo selvagem ou o romântico bom selvagem. Mas, segundo as nossas lentes modernas, ambas estão inevitavelmente no passado, como um estágio prévio do qual já evoluímos, civilizando-nos via todo o nosso engenho, técnica e moral. O termo indígena, nativo ou aborígene está, na limitada psique moderna, invariavelmente associado a algo inferior, o que limita e perversamente distorce a nossa própria visão do mundo, deixando-nos sós numa ilusão de excepcionalismo e superioridade.

Que possamos suster um pouco o julgamento hierárquico, para nos imaginarmos numa comunidade nativa de há 10 mil anos no nosso território, numa vivência total e completamente diferente da que temos hoje, mas, incorporando as mesmas capacidades cognitivas, de resolução de problemas complexos. Aqui neste lugar não há paredes lisas, nem ângulos rectos, não há luz elétrica ofuscante e não estamos ainda fisicamente destacados do lugar que habitamos. O nosso olhar está ainda habituado a ver e discernir em profundidade, distância e complexidade, pois o ambiente em que nos movemos não é asséptico, ortogonal ou arrumado, mas vivo e mutável, seja em padrões como em imprevisibilidade. Apesar disso conhecemos-lhe os caminhos e recantos, os cheiros, as temperaturas, as texturas, as densidades e os sons. O nosso corpo, em toda a sua inteligência simbiótica biológica, conhece as pistas e os ciclos deste lugar, relaciona-se e sente as complexas interrelações entre animais, ventos e águas que tanto podem trazer alimento ou tempestades, nutrição ou destruição. Conhecemos as histórias e as canções antigas deste território, pois ainda o conseguimos escutar, é directamente nele que nos alimentamos, bebemos, cuidamos e contamos histórias. O mistério da vida não é apenas humano, mas vasto, em constelações e grutas, em corpos celestes e seres sagrados que são e habitam o próprio lugar, em constante metamorfose e transformação. Nesta paisagem não estamos perdidos ou só e apenas em fuga, o mapa mora nas memórias da comunidade e na sua mitologia integrada. Cada nascente é sagrada, cada montanha venerável. É uma cartografia comunitária tão monstruosa como sagrada.

É nesta lente animista e de diálogo multi-direcional onde estes Seres Primevos se enquadram, não surgindo apenas da psique humana em modo dissociação fantasiosa, mas como chaves de compreensão e cuidado do próprio território vivo.

Hoje em dia temos apenas fragmentos distorcidos pelas sucessivas camadas de cristianismo e adulterados pela perspectiva cartesiana, num caminho linear, universalista e de superioridade moral, relegando estas chaves eco-mitológicas locais para o folclore, tidos como simples ignorância, superstição e conhecimento inferior. Na mesma linha é preciso cuidar do ilusório binarismo, pois estes Seres Primevos não são necessariamente bons ou maus, apesar de terem sido sistematicamente diabolizados e moralizados desde à mil e quinhentos anos através da lente cristã no território português. De tal forma que, muito destes espíritos do lugar foram sincretizados em santos locais, os fugitivos, e os encontrados em árvores e nascentes, mantendo a identidade comunitária e a primeva mitologia interdependente com o território habitado. Uma identidade mais vasta que exclusivamente humana.

Então, e se as Mouras Encantadas fossem ecos do legado ancestral destes Seres Primevos, recordando-nos da devoção à nascentes, poços e rios, exigindo cuidado e responsabilidade? E se as Peeiras, as sétimas filhas que comunicam com lobos e dirigem alcateias, fossem reverberações dos primeiros momentos de domesticação dos caninos? E se, as Sereias fossem seres que, ao invadir os sonhos dos pescadores e marinheiros, os advertissem das grandes vagas e correntes invisíveis, ao invés de apenas os atrair para a morte? E se a sua voz fosse a do vento a silvar nos rochedos, que para um ouvinte esclarecido indicaria automaticamente a força das vagas? E se, as Velhas Lavadeiras fossem lembranças comunitárias de clãs ribeirinhos e da sua sagrada sabedoria paradoxal da água, que tanto afoga, como lava ou satisfaz a sede?

Estes Seres Primevos, sejam espíritos do lugar, ecos de antepassados, histórias das águas e das pedras ou deuses arcaicos caídos e diabolizados, recordam-nos, se assim o permitirmos, de outras formas de relação, para além do medo, controle e domesticação. Recordam-nos de como as forças vivas do território são soberanas, selvagens e imprevisíveis, tal como estes seres tão monstruosos como belos, evocando uma linguagem íntima na observação de padrões complexos, nas subtis e detalhadas interações entre a meteorologia, as plantas e os animais de determinado lugar. Recordam-nos que nunca estivemos sozinhos.

Por outro lado, precisamos cuidar da nossa amnésia e, para isso, precisamos assumir que nos territórios urbanos, onde o chão está soterrado em alcatrão, impermeabilizações e fundações várias, onde os poços foram tapados, as elevações terraplanadas e os rios desviados, já não há rastos destes Seres. Este livro, com o reportório e as detalhadas e evocativas ilustrações do Pedro, pode ser uma porta de entrada para acordar a valiosa imaginação e recordar a presença ancestral destes Seres Primevos. Ainda haverá deuses debaixo do alcatrão? Quais as suas formas? O que nos cantam? Como fertilizam os nossos sonhos?

Termino com um singelo convite para que re-encontre os Seres Primevos das imediações de onde vive, que procure os contos e lendas antigas desse lugar, que se mantenha à escuta e que ofereça a sua atenção, pois é o mais valioso que tem para oferecer.

Para citar este artigo:

BATALHA, Sofia. Seres Primevos. Vento e Água – Ritmos da Terra, https://ventoeagua.com/revistas-online/revista-57/seres-primevos/, número 57, 2025;

Estes Seres Primevos, sejam espíritos do lugar, ecos de antepassados, histórias das águas e das pedras ou deuses arcaicos caídos e diabolizados, recordam-nos, se assim o permitirmos, de outras formas de relação, para além do medo, controle e domesticação.

Recordam-nos de como as forças vivas do território são soberanas, selvagens e imprevisíveis, tal como estes seres tão monstruosos como belos, evocando uma linguagem íntima na observação de padrões complexos, nas subtis e detalhadas interações entre a meteorologia, as plantas e os animais de determinado lugar.

Recordam-nos que nunca estivemos sozinhos.

Sofia Batalha

Eco-Mitologia e Ecopsicologia; Fundadora e Editora da Revista

Mamífera, autora, mulher-mãe, tecelã de perguntas e desmanteladora o capitalismo-global-colonial-tecnológico um dia de cada vez. Desajeitada poetiza de prosas, sem conhecimentos gramaticais.

Peregrina pelas paisagens interiores e exteriores, recordando práticas antigas terrestres, em presença radical, escuta activa, ecopsicologia, arte, êxtase, e escrita.

Certificada em Ecopsicologia e Mitologia Aplicada pela Pacifica University, nos EUA. Saber mais sobre mim aqui.

*Homenagear hystera. Recordar a capacidade de resposta. (des)aprender em conjunto.

Podcast Eco-Mitologia

Autora de 11 livros & 2 (Des)Formações

Website . Instagram . Substack . Serpentedalua.com

🌳 Vários livros de diversos territórios, lugares de resgate da polimorfa Imanência.

Peregrinações caleidoscópicas em profundidade, às raízes da identidade moderna, em todos os seus preconceitos, intrínseca violência e absurdas limitações. Diferentes jornadas de amor pela poesia da complexidade, da diversidade e da metamorfose. Tecelagens de histórias vivas que nos recordam do que esquecemos, da sacralidade do chão e da Vida. Complementos ao vício da transcendência, em rigor e responsabilidade. Ver próximos eventos aqui.